|

|

Doch ein Endlager im Unterland?

Kantonsexperten widersprechen der Nagra: Der Standort Nördlich Lägern soll weiterhin als Endlager für radioaktive Abfälle infrage kommen. Auch Baudirektor Markus Kägi sieht das so, obwohl er dort wohnt.

Wird doch radioaktiver Abfall gelagert? Blick über die Talsenke der ETH Hönggerberg auf die Lägern.

Foto: Reto Oeschger

Wird doch radioaktiver Abfall gelagert? Blick über die Talsenke der ETH Hönggerberg auf die Lägern.

Foto: Reto Oeschger

Vor einem Jahr gab die Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) überraschend bekannt, dass der Standort Nördlich Lägern im Zürcher Unterland und im aargauischen Zurzigebiet für ein Endlager für radioaktive Abfälle nicht infrage komme. Es müsse zu tief gelegt werden und habe zu wenig Platz. Dem widersprechen nun die Kantonsexperten. In einer Medienmitteilung sprachen sie sich gestern für den Weiterzug des Standorts aus. Laut Thomas Flüeler, Bereichsleiter Kerntechnik beim kantonalen Amt für Energie (Awel), sind alle vier vom Kanton zugezogenen Experten einhellig zum Schluss gekommen, dass die Nagra Nördlich Lägern zu früh aus dem Spiel genommen habe.

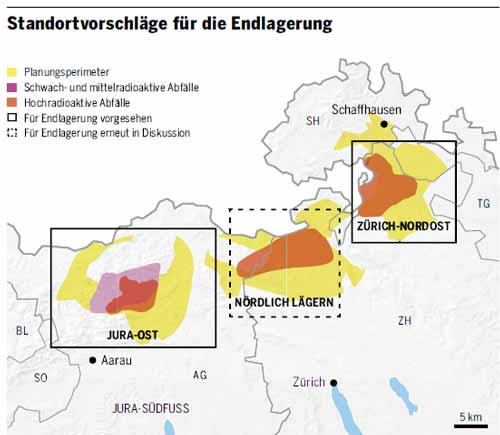

Konkret kritisieren die Experten, die Nagra habe nicht schlüssig nachgewiesen, dass der Platz für ein Tiefenlager nicht ausreiche. Auch sei die Argumentation nicht haltbar, weshalb die dort errechnete Lagertiefe von 900 Metern auszuschliessen sei. Bautechnisch sei dies machbar. Zudem seien im Bereich der Erosionsprozesse auch bei den von der Nagra vorgeschlagenen Standorten Zürich-Nordost im Weinland und Jura-Ost AG noch zu viele Fragen offen, um sich bereits auf diese beiden festzulegen. Einverstanden sind die Experten damit, dass die Standorte Wellenberg NW/OW, Südranden SH und Jura-Südfuss SO/AG ausgeschieden wurden.

Nagra urteilte vorschnell

Fazit lautet: Man solle in der nächsten Etappe neben den Standorten Zürich-Nordost und Jura-Ost AG auch Nördlich Lägern genauer unter die Lupe nehmen. «Alle drei Standorte weisen Schwächen und Stärken auf», sagt Flüeler. Diese sollten sauber gegeneinander abgewogen werden. Nur so sei gewährleistet, dass der sicherste Standort übrig bleibe. So wertet Flüeler den Umstand, dass an der Lägern das Lager vergleichsweise tief gelegt werden müsste, als Vor- und Nachteil. Durch den Stollen müsse zwar eine breitere Gesteinsschicht gestört werden, dafür sei das Lager geschützter vor Erosion durch Gletscher und Durchbruchsrinnen. «Die Gründe der Nagra, dass sie Nördlich Lägern zurückgestellt hat, halten einer kritischen Überprüfung nicht stand», sagt Flüeler.

TA-Grafik ib / Swisstopo, Are BFE, Nagra

Regierungsrat Markus Kägi (SVP) stellt sich voll und ganz hinter die Stellungnahme der Kantonsexperten, obwohl er sich damit politisch einen Bärendienst erweist: Nun sind es im Kanton Zürich wieder zwei Regionen, die für ein Endlager atomarer Abfälle infrage kommen — und darüber wohl kaum erfreut sind. So hat sich im Weinland bereits breiter Widerstand gegen ein eventuelles Endlager formiert, in dem die linken und grünen Bedenken sich mit den Sorgen der Bauern treffen. Zudem kann man dem Baudirektor nicht vorwerfen, dass er nicht über den eigenen Gartenzaun hinaus sehe: Kägi wohnt in Niederglatt und holt sich damit das Endlager möglicherweise vor die eigene Haustür. «Hier geht es nicht um Politik und auch nicht um regionale Interessen, sondern um die Sicherheit», sagt Markus Kägi, der im Ausschuss der Kantone den Vorsitz hat. Er hatte bereits, als die Nagra Nördlich Lägern ausschloss, Zweifel geäussert, ob dies nicht zu früh komme. «Das hat sich nun bewahrheitet.» Für ihn stehe im Vordergrund, dass diese Standortwahl äusserst seriös und transparent durchgeführt werde.

In der Region Zürich-Unterland reagiert man gefasst und sachlich. Hanspeter Lienhart, Präsident der Regionalkonferenz Nördlich Lägern, erwartet, dass man detailliert über die Ergebnisse informiert werde, und hofft, nicht in einen «Streit der Experten» hineingezogen zu werden. Um keine Zeit zu verlieren, arbeite die Regionalkonferenz ab sofort so, als komme der Standort noch infrage. Ähnliches liess die Nagra selbst bereits Mitte Dezember verlauten: Sie werde auch für den Standort Lägern-Nord die vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) verlangten Nachforderungen planen, um keine Zeit zu verlieren. Was ein Hinweis darauf sein könnte, dass sie sich ihrer Sache selbst nicht ganz sicher war.

Entscheid fällt Ende 2018

Der Fachbericht der Kantone wird nun an den Bund weitergeleitet. Und die Nagra wird die vom Ensi geforderten Zusatzdokumentationen bis Mitte 2016 vorlegen. Darauf basierend, wird das Ensi sein Gutachten im Frühling 2017 abschliessen und eine weitere Runde mit Beurteilungen und Vernehmlassungen einleiten. Der Bundesrat wird voraussichtlich Ende 2018 über die Standortvorschläge der Nagra entscheiden. Ursprünglich wurde der Entscheid auf Ende 2017 angekündigt.

Dann startet die Etappe 3: Es erfolgen Bohrungen zur vertieften Untersuchung der Geologie, zudem werden das Bewilligungsgesuch und die Entschädigungsfrage vorbereitet. Der Bau der Stollen und Kavernen erfolgt zwischen 2035 und 2041. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2048 vorgesehen.

* * *

|

|

Bei der Axpo droht der Ausverkauf

Der Kanton Zürich erwägt, seine Anteile an der Axpo abzustossen — doch andere Kantone zeigen kaum Interesse am Energiekonzern.

Anita MerktKürzlich wurde bekannt, dass der Kanton Zürich über den Verkauf seiner Anteile am AKW- und Wasserkraftkonzern Axpo nachdenkt. Da stellt sich die Frage: Wer könnte Interesse haben an diesen Anteilen? Aktuell kann der Kanton Zürich seinen knapp 37-prozentigen Anteil nur an die anderen Axpo-Miteigentümer-Kantone oder deren Versorgungsunternehmen verkaufen. So steht es im Gründungsvertrag der Axpo. Sollte der Kreis potenzieller Käufer auf Externe ausgedehnt werden, müsste der Vertrag geändert werden. In den anderen Axpo-Kantonen ist das Kaufinteresse allerdings höchst limitiert.

Der Kanton Aargau habe keine Absicht, seine Anteile an der Axpo zu erhöhen, sagt der zuständige Regierungsrat Stephan Attiger (FDP). Der Schaffhauser Regierungsratspräsidenten Reto Dubach (FDP) geht noch weiter: Auch sein Kanton denke darüber nach, sich von seinem Axpo-Anteil zu trennen. «Wir machen uns seit geraumer Zeit Gedanken, die sich mit den Überlegungen von Zürich decken», sagt Dubach. «Die Axpo hat für die Versorgungssicherheit der Kantone nicht mehr die gleiche Bedeutung wie früher.»

Der Aargauer Baudirektor Attiger fordert angesichts der Zürcher Verkaufsüberlegungen, dass «die strategische Ausrichtung der Beteiligung genauso wie eine angepasste Eigentümerstrategie zusammen mit den anderen Eignerkantonen erfolgen muss». Die Abstimmung mit den anderen Kantonen ist schon deswegen nötig, weil eine Änderung des über 100-jährigen Gründungsvertrags nur gemeinsam erfolgen kann.

Hintergrund des beschränkten Interesses an der Axpo ist deren wirtschaftliche Situation. Früher hatte der Konzern den Kantonen Dividenden in Millionenhöhe eingetragen. Doch seit die Strompreise eingebrochen sind, gibt es nichts mehr.

Interesse aus dem Ausland?

Nach Ansicht von Energieexperten kommen als Interessenten an frei werdenden Axpo-Anteilen am ehesten ausländische Investoren infrage. Die Angst vor ausländischen Beteiligungen müsse man über Bord werfen, sagt Patrick Dümmler vom Thinktank Avenir Suisse.

Zudem seien angesichts der heutigen Strompreise Abschreibungen wahrscheinlich. «Die Spitzenzeiten über Mittag, mit denen die Axpo früher viel Geld verdiente, werden auf dem europäischen Markt heute von erneuerbaren Energien abgedeckt», sagt Dümmler. Das Businessmodell der einstigen Strombarone habe sich überlebt. «Wenn die Axpo-Aktien an der Börse gehandelt würden, wäre der Kurs sicher eingebrochen.»

Vertreter des Zürcher Kantonsparlaments bewerten einen Verkauf ins Ausland skeptisch. Rosmarie Joss (SP), Präsidentin der Energiekommission, findet es gefährlich, wenn der Kanton seine Energieversorgung aus der Hand gibt. «Ein privater Investor könnte die maximale Rendite herausholen wollen und ist nicht zwingend interessiert, die Kraftwerke langfristig zu betreiben», sagt sie. Verkaufe der Kanton seine Axpo-Anteile an Private, müsse er sich womöglich später für teures Geld wieder in die Stromversorgung einkaufen.

* * *